El entre el consumo de lo efímero y el llamado a no pensar.

Comencemos por acordar el contexto. Estos tiempos se caracterizan por promover el consumo de lo efímero e impulsar el individualismo para hacer de lo superficial la moneda de cambio con mayor circulación. Modernidad líquida[1], así le llamó Zygmunt Bauman a esta época en donde todo se privatiza y se diluye, consecuentemente, disminuye la importancia del otro.

Hoy lo que remunera, política y económicamente, es la distorsión deliberada de los acontecimientos con el único fin de manipular creencias y emociones para con ello influir en las actitudes del individuo frente asimismo y también, para moldear su opinión y acción colectiva frente a ciertos temas de interés social.

Todo indica que somos prisioneros del fenómeno de la posverdad[2]. Nos vemos atrapados -y con pocas opciones de salida- en un entorno en el que los hechos tienen menos influencia en la formación de la opinión y del conocimiento de lo público, que las emociones y las creencias personales.

Como pocas veces, las emociones ocupan un lugar privilegiado desde donde se desprecia la capacidad de discernir en favor de narrativas que resuenen emocionalmente.

Estos tiempos alientan un tipo de diálogo interno encaminado a hablarle al ombligo. Examinar y reflexionar como lo proponía Hanna Arendt[3] y ser cuidadoso con preestablecidas conclusiones, es más bien una amenaza. La duda y el pensamiento crítico resultan, de nuevo, el enemigo a vencer

Si hay posverdad, entonces también posterapia.

Ahora identifiquemos el fenómeno de interés. Si algo tuvo la pandemia del Covid-19 fue que expuso y quizá aumentó, nuestras vulnerabilidades como personas y como comunidad.

Las condiciones de encierro involuntario que casi todos experimentamos aceleraron el proceso de desestigmatización de los problemas emocionales que venía ocurriendo por lo menos desde hace un par de décadas.

Ante esto, claramente se promovió una mayor apertura para hablar de salud mental y consecuentemente vimos un aumento en la demanda de servicios que ayudan a las personas a gestionar el estrés, la ansiedad y otros desafíos emocionales.

Se instala entonces una oportunidad de negocio que conlleva a más incentivos para lucrar con la escucha y hacer del acompañamiento emocional un artículo de estantería en las redes sociales. Más descafeinada, quizá con menos profundidad y con un rigor cuestionablemente sostenido por cursos al vapor y en las historias de vida de los influencers. Tenemos ahora a la posterapia como un producto cortado con la tijera de estos tiempos que vende sus productos con frases grandilocuentes y generalmente huecas.

Las cinco claves.

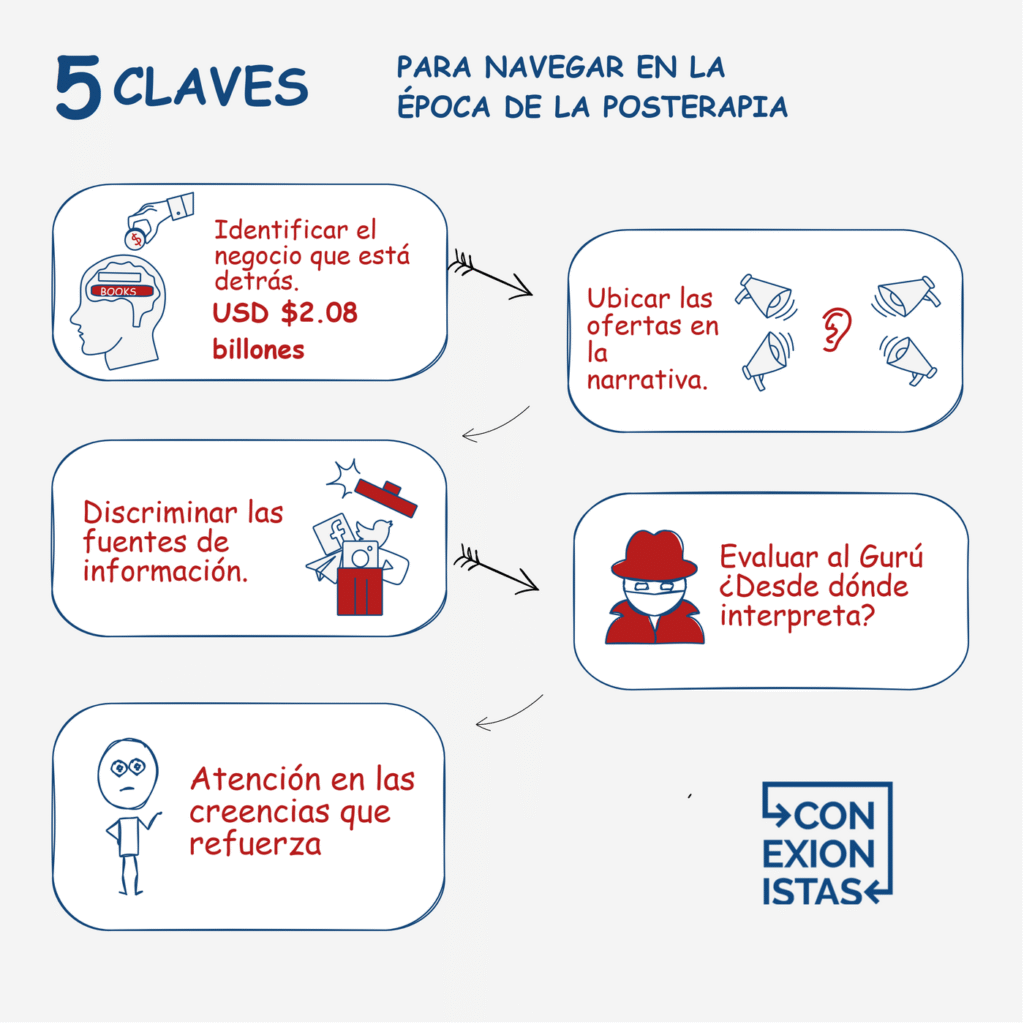

Finalmente, después de este marco de referencia mi intención es ofrecer algún punto de partida que aporte a la reflexión deliberada sobre toda esta sobreoferta de neo-gurús, textos de salvación instantánea y prácticas posterapéuticas diseñadas para ganar la atención y por supuesto contar con nuestros refuerzos al ego, mejor conocidos como “likes”.[4]

Aquí las cinco claves:

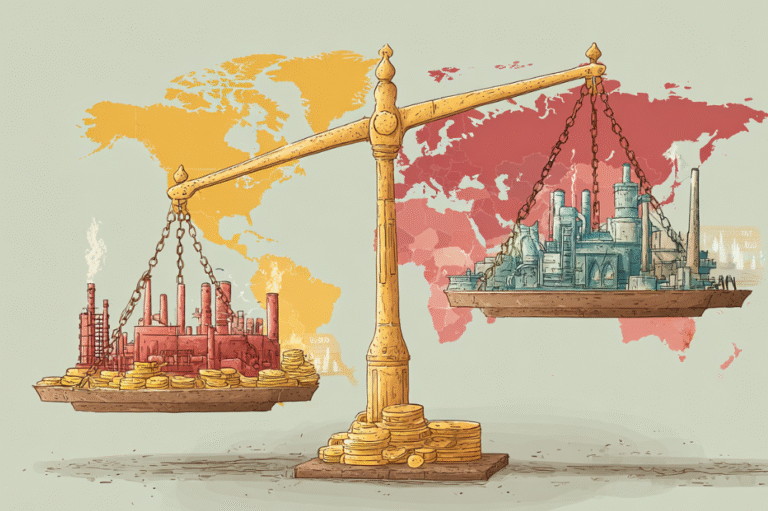

- Identificar el negocio que está detrás. Solo en los Estados Unidos estamos hablando de una industria de $2.08 billones[5] de dólares que ha experimentado un crecimiento del 60% desde justo un año antes de la pandemia, es decir desde el 2019. El reto que queda en la mesa es diferenciar si ese acompañante emocional y su oferta terapéutica son un estricto subproducto de una tendencia comercial que utiliza una mezcla de contenidos mediocres y plataformas pensadas para atraer y con ello capturar una parte de ese jugoso mercado y de nuestros ahorros. La mejora del paciente-cliente pasa a segundo plano, lo que importa es que suene la caja registradora y la notoriedad en las redes sociales de quien logre posicionarse como autoridad en la materia.

- Ubicar las ofertas en la narrativa. La sanación es generalmente la columna vertebral de la oferta y esta tiene un sustantivo que va desde aspectos concretos como el cambio de un comportamiento frente a un fenómeno dado, hasta algo tan metafísico o enigmático como la sanación del alma o la espiritualidad. Y si bien ambos caminos pueden tener objetivos genuinos y distintos como el interés a “sentirse mejor” o lograr un comportamiento para “ser o hacer mejor”, las narrativas que abusan de los lugares comunes y las verdades dadas tienden a buscar una resonancia con nuestras creencias, pues lo que importa es reproducirlas, nunca cuestionarlas.[6]

- Discriminar las fuentes de información. El cómo me informo y por qué medios es quizá uno de los aspectos de mayor impacto en la formación de nuestro criterio. No todo lo que circula en las redes sociales es despreciable, así como tampoco todo lo que se encuentra en las supuestas fuentes confiables de información representa la verdad. Sin embargo, dados estos tiempos de la posverdad, encuentro que la información que se ofrece en las redes sociales tiende a circular opiniones de fuentes de dudosa reputación. Alimentarse de varias fuentes y de distintas posturas es quizá la fórmula más efectiva para ampliar el marco de referencia y marcar distancia con las creencias que se promueven desde ciertas fuentes de inconfesables intenciones. Pero esto requiere dedicación y tiempo, justo lo contrario a los valores que esta época pregona.

- Evaluar al gurú. Esta es una tarea de las más complejas pues la legitimidad del conocimiento de quien se presenta como terapeuta, coach, acompañador emocional y lo que resulte, oscila entre su experiencia de vida, su trayectoria como profesional y el entrenamiento que ha recibido o se encarga de recibir. A ello hay que agregar la forma en la que “entrega” su conocimiento y hace contacto con su cliente-paciente. Ahí abundan quienes apuestan a su presencia escénica para el video que circula en las redes sociales con un contenido más que cuestionable. Desde mi experiencia, lo que no funciona son los extremos. Por ejemplo, alguien que supone que una experiencia traumática de vida es suficiente credencial para ofrecer terapia, o en el otro extremo, aquel que asume que su pared repleta de galardones y reconocimientos académicos sustituye las horas de vuelo. Quizá lo más relevante sea que el gurú esté abierto al cuestionamiento de su fuente de conocimiento. Mucho me temo que quien no acepta interrogantes a sus postulados, se inclina por el dogma y simpatiza con la imposición de creencias. Históricamente ya sabemos cómo termina eso.[7]

- Atención en las creencias que se refuerzan. En la posterapia, no pocos de estos personajes apuestan a su carisma y a su “performance” en los shorts de YouTube y en podcasts, antes de hacerse cargo de pulir y enriquecer su oferta epistemológica. No es raro ver como este grupo de personas construyen su ecosistema de creencias desde una posición del privilegio. Hay varios ejemplos de estos iluminados (as), mostrando el camino de la sanación que proveen las clases de yoga en una paradisiaca playa. Otros afirman con osadía que las condiciones de precariedad y pobreza son el producto de diálogos internos negativos y, por lo tanto, la respuesta está en atraer la abundancia con pensamientos positivos. Así las cosas, los poco más de 70 millones[8] de personas que viven en América Latina tendrán su vida resuelta si se levantan todas las mañanas repitiendo frases positivas y practicando yoga. Este tipo de oferta posterapéutica es un ejemplo de cómo se refuerza la creencia de que la sanación es para quien tiene tiempo y cuenta con recursos para pagarla. Por supuesto que esta no es la regla. Pero Identificar desde dónde nos habla el posterapeuta y preguntarnos por qué piensa lo que piensa y de dónde alimenta su criterio, nos da una buena idea de las creencias que refuerza y del camino que quiere que sigamos.

El reto de la posterapia en tiempos de la posverdad.

No tengo duda del beneficio que la piscología y su vertiente social, aportan para el análisis y entendimiento de porqué como personas y como comunidad nos sentimos atraídos por narrativas falsas y cómo los sesgos cognitivos[9], nos exhiben como seres totalmente manipulables.

Si el contexto ha cambiado y también las interacciones entre los hechos, los individuos y los grupos, es de esperarse que la terapia haga lo propio no solo en la forma, sino que revise sus estructuras cognitivas y sus apuestas metodológicas.

Quizá la elaboración de intervenciones para promover el pensamiento crítico y la alfabetización mediática sean las tareas más relevantes para asesorar y apoyar con mecanismos que gestionen la confusión y ansiedad causadas por la abrumadora afluencia de datos en la era digital.

[1] Bauman Zigmunt, Liquid Modernity, Polity Books, 2000

[2] El concepto de la posverdad fue popularizado y definido por la periodista y académica estadounidense Anne-Marie Slaughter en 2016.

[3] Arendt Hannah, The Life Of The Mind, Mariner Books Classics, 1981

[4] Para profundizar el entendimiento sobre la disputa en las redes sociales por llamar nuestra atención, recomiendo estos dos textos: 1. Campos Mario, Batalla por la Atención, Aguilar, enero de 2024, y 2. Hayes Chris, The Siren’s Call, Penguin press, enero de 2025.

[5] Datos de acuerdo con ICF Global Coach Industry de 2023.

[6] Un texto interesante que explora las dinámicas y los conceptos psicológicos utilizadas por esto del “Life Coaching”, es de Barker Eric, Barking Up The Wrong Tree, Harperone, mayo de 2017.

[7] Bueno Bruce de Mesquita and Smith Alan, The Dictator’s handbook, Public Affairs, abril 2022.

[8] Naciones Unidas, Asuntos Económicos, Mirada Global de Historias Humanas, noviembre del 2023.

[9]Para ampliar el conocimiento sobre los sesgos cognitivos recomiendo estos dos textos: Kahneman Daniel, Thinking Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux, octubre de 2011; y Dobelli Rolf, The Art of Thinking Clearly, Harper, mayo de 2014.