¿Qué son los Neuroderechos?

Ante la llegada de los dispositivos con capacidad de conectarse directamente a nuestro cerebro, surge una gran inquietud sobe la forma en que la gente común podrá usar o ser usada por las grandes empresas dedicadas a desarrollar este hardware.

El ingeniero Eduardo Nader Kuri hace una exposición con Armando Reygadas de los antecedentes pero, sobre todo, la necesidad real que ya existe para desarrollarlos y ponerlos en vigencia.

Sin duda un factor de gran importancia ante el futuro tecnológico que le espera a las nuevas generaciones.

Escúchalo en Spotify:

Aquí encontrarás más contenido sobre Transhumanismo

Transcripción de la charla:

Tecnosimbiótica – Capítulo: Neuroderechos

Conducción: Armando Reygadas

Invitado: Ing. Eduardo Nader

Introducción

Armando Reygadas:

Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tecnosimbiótica. Hoy me acompaña el ingeniero Eduardo Nader. ¿Cómo estás, Lalo?

Eduardo Nader:

Buenas tardes, Armando. Encantado de estar contigo y con tu auditorio.

Armando Reygadas:

Este episodio es la continuación de nuestro primer capítulo sobre los dilemas éticos del transhumanismo, disponible en Conexionistas. En esa conversación conocimos a Nick Bostrom y exploramos el impacto del transhumanismo en múltiples áreas del quehacer humano. Hoy abordaremos un tema que surgió entonces y que me pareció fascinante: el neuroderecho. Eduardo, veo que lo has organizado muy bien. ¿Por dónde empezamos?

Neurotecnología y dilemas emergentes

Eduardo Nader:

Lo primero que me sorprendió fue el interés que generó el tema. Cuando hablamos de transhumanismo, tocamos muchas cosas, pero las intervenciones cerebrales mediante neurotecnología llamaron especialmente la atención. Recibí comentarios en redes sociales como: “Nadie habla de esto”. Hay preocupación legítima.

Vivimos una época de avances tecnológicos sin precedentes. Estos avances tienen dos caras: una positiva, con beneficios y bienestar, y otra que puede generar efectos indeseables. Las neurociencias, disciplina emergente, impactan áreas como salud, educación, trabajo y seguridad, pero también plantean desafíos éticos, sociales y jurídicos. Algunas tecnologías podrían comprometer la dignidad humana, la autonomía individual o los derechos fundamentales.

¿Materia o espíritu?

Eduardo Nader:

La neurociencia surge de una discusión filosófica y biológica sobre si la mente es materia o espíritu. Históricamente se ha creído en una dualidad: somos seres materiales y también racionales o espirituales. Descartes, por ejemplo, ubicaba el alma en la glándula pineal.

Hoy, los neurocientíficos sostienen que la mente es material. Por eso conectan dispositivos al cerebro para obtener datos que evidencien esta hipótesis. Las interfaces cerebro-máquina recolectan información que luego se analiza con algoritmos para entender cómo influye en el comportamiento y el aprendizaje.

Proyectos y riesgos

Eduardo Nader:

Hay proyectos como el Brain Activity Map, comparable al Proyecto Genoma Humano, que busca mapear todas las áreas cerebrales y su relación con el comportamiento. Estas investigaciones involucran a seres humanos, lo que exige regulación legal.

Los riesgos incluyen:

- Manipulación mental

- Acceso indebido a pensamientos

- Uso no autorizado de datos neuronales

- Brechas de equidad en el acceso a tecnologías

Conceptos clave

Eduardo Nader:

Para entender mejor, definamos tres conceptos:

- Neurociencia: Conjunto de disciplinas que estudian el sistema nervioso y el cerebro, incluyendo sus aplicaciones tecnológicas.

- Neurotecnología: Herramientas derivadas de la neurociencia que permiten observar, interpretar o influir en la actividad cerebral.

- Datos neuronales: Información obtenida directamente del cerebro mediante tecnologías como neuroimágenes, sensores o interfaces.

Ejemplo: La resonancia magnética funcional ha demostrado que ciertas áreas cerebrales se activan ante dilemas éticos. El caso de Phineas Gage muestra cómo una lesión cerebral puede alterar el comportamiento, lo cual tiene implicaciones legales.

Bioética y regulación

Armando Reygadas:

Muchos estudios se basan en personas que han sufrido accidentes. Eso ha abierto muchas puertas en la neurología.

Eduardo Nader:

Exacto. El cerebro tiene plasticidad. Aunque la identidad no cambia en teoría, los traumas pueden modificar nuestra personalidad. Hoy se investiga cómo intervenir el cerebro sin trauma para influir en la conducta. Esto plantea principios bioéticos:

- Dignidad humana: Reconocer a cada persona como fin en sí misma.

- Autonomía: Capacidad de decidir libre e informadamente.

- Beneficencia y no maleficencia: Priorizar el bienestar y evitar daños.

- Proporcionalidad médica: Evaluar si los beneficios justifican las técnicas.

- Justicia y equidad: Evitar discriminación y explotación tecnológica.

- Precaución: Evaluar riesgos éticos, sociales y ambientales antes de implementar tecnologías.

Nace el neuroderecho

Eduardo Nader:

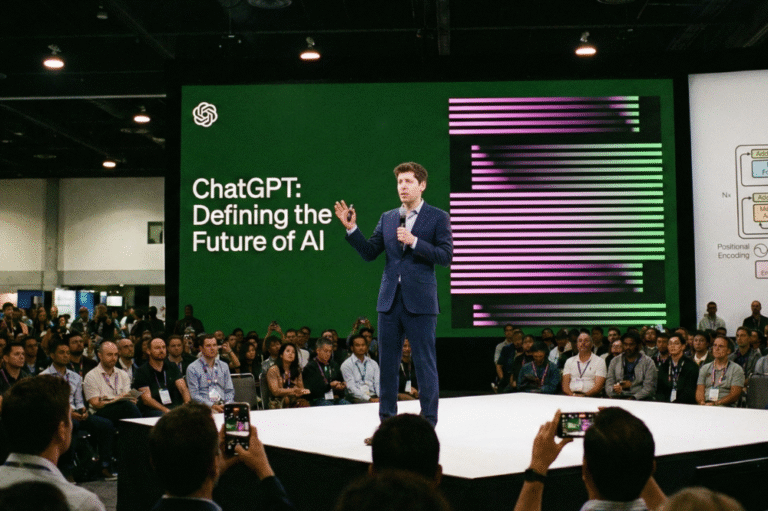

De estas preocupaciones surge una nueva rama: el neuroderecho, que busca proteger la actividad cerebral, los datos neuronales, la identidad y la integridad cognitiva frente al avance de las neurociencias.

Esta iniciativa fue impulsada por el neurocientífico Rafael Yuste, desde la Universidad de Columbia, en colaboración con la ONU, la OCDE y el gobierno de Chile. Yuste propuso cinco nuevos derechos humanos ante la Asamblea de la ONU, conocidos como neuroderechos:

Los cinco neuroderechos

- Privacidad mental: Derecho a que la información cerebral no sea accedida ni utilizada sin consentimiento.

- Identidad personal: Protección contra alteraciones en pensamientos, emociones o decisiones, incluso con consentimiento.

- Integridad cerebral: Proteger la estructura física y psíquica del cerebro ante intervenciones médicas o tecnológicas.

- Equidad: Acceso justo a los beneficios de las neurociencias, evitando brechas sociales o geográficas.

- Libre albedrío: Preservar la capacidad de decidir autónomamente y asumir las consecuencias de nuestros actos.

Chile y el liderazgo bioético

Armando Reygadas:

¿Yuste es chileno, verdad? Entonces Chile va a la vanguardia en este tema.

Eduardo Nader:

Sí. Chile, junto con España, México y Argentina, ha tenido una voz destacada en bioética. A diferencia del enfoque anglosajón, más centrado en protocolos, estos países consideran las múltiples dimensiones de la persona humana.

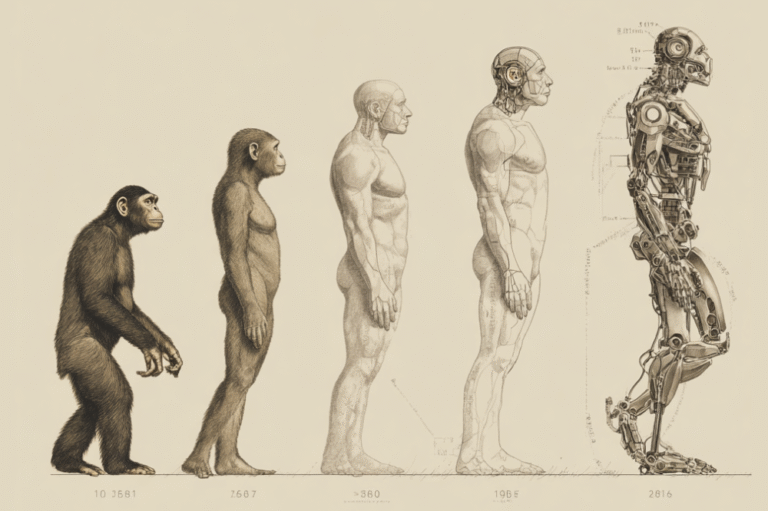

Podemos comparar los neuroderechos con los derechos humanos por generaciones:

- Primera generación: Derechos civiles (igualdad biológica, libertad, salud, educación).

- Segunda generación: Derechos laborales.

- Tercera generación: Derechos colectivos, culturales y ecológicos.