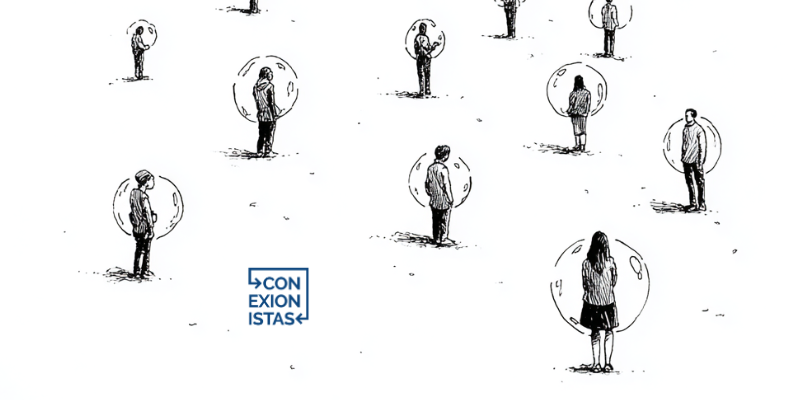

A más de cinco años del inicio de la emergencia declarada por el virus del COVID-19, nuestras sociedades aún no han analizado ni entendido cuales fueron los efectos de la pandemia a nivel psicológico y social.

Hasta el momento parece un tema que no ha sido superado y del que aún no tenemos estudios serios sobre sus consecuencias en cada persona.

¿Estamos viviendo un caso de Estrés Postraumático colectivo? ¿Es un reflejo de las tensiones sociales y la ingobernabilidad que parece afectar a todo el planeta? ¿Estamos sufriendo el debilitamiento de nuestro capital social?

El Doctor Juan Carlos Bedoya Chacón charla con Edgar Rodríguez sobre un tema que parece ignorado pero que ahí está y que podría tener los efectos colectivos de una guerra mundial.

Las redes sociales del Dr. Juan Carlos Bedoya: Facebook, Instagram y Tiktok:

Escúchanos también en Spotify:

Transcripción de la Entrevista sobre los Efectos de la Pandemia

Conversación sobre el impacto humano de la pandemia

Participantes:

- Edgar Rodríguez (ER)

- Dr. Juan Carlos Bedoya Chacón (JCB)

ER:

Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Bedoya, por estar con nosotros en esta sección que hemos denominado La Posterapia, donde queremos entender qué ha cambiado con la pandemia: cómo nos afectó como individuos y como comunidad.

Doctor, me interesa mucho platicar contigo y aprovechar tu experiencia, tanto tus horas de vuelo en la academia como en el acompañamiento a personas que te siguen y con quienes has reflexionado sobre estos tiempos pandémicos.

Se ha dicho mucho sobre cómo hemos cambiado, sobre lo que se modificó. Más allá del impacto económico o de la salud física —que quizá son los más evidentes—, quisiera hablar de la salud cognitiva, de esa parte humana que se trastocó. ¿Tú crees que hubo un cambio duradero o fue solo un paréntesis? ¿Estamos ya en una normalidad donde pocas cosas son distintas a lo que vivíamos antes de la pandemia, que ya casi cumple seis años?

JCB:

Gracias, Edgar, por la invitación y por este espacio tan interesante.

A mi modo de ver, el tema de la pandemia aún no se ha decantado. No hay un resultado definitivo que nos permita ver con claridad qué pasó. Incluso diría que es un tema no superado.

A cuatro años del llamado «retorno a la normalidad», lo que observo es un estrés postraumático mal atendido, ni siquiera claramente diagnosticado. Faltan estudios serios, académicos, bien encaminados, que determinen qué ha pasado en la psicología del ser humano común.

Muchos estudios postpandémicos se abandonaron a partir de 2022, como si todo ya se hubiera superado. Pero no fue así.

El fin de semana pasado hablaba con mi compadre, Rodolfo Guevara, y me decía algo que me impactó: que el COVID-19 cobró un número de víctimas similar al de la Primera Guerra Mundial. Me fui a revisar cifras: la OMS estima unas 14.9 millones de muertes por COVID-19, mientras que la Primera Guerra Mundial dejó entre 15 y 30 millones.

La diferencia es que en 1914 la población mundial era de unos 1,600 millones, y en 2020 era de 7,800 millones. Así que el COVID-19 afectó al 0.2% de la población mundial. Pero más allá de lo cuantitativo, hay una diferencia cualitativa: la pandemia afectó a todo el mundo, no solo a países protagonistas como en la guerra.

Rodolfo me contaba que en una conferencia pidió a los asistentes levantar la mano si habían perdido a un familiar, amigo o compañero de trabajo. Prácticamente todos levantaron la mano.

A eso se suma la pérdida de empleo: en América Latina, 31 millones de personas perdieron su trabajo en el primer semestre de 2020. A nivel global, fueron 400 millones. Y muchas personas siguen resintiendo las consecuencias económicas hasta hoy.

Cuando regresamos a la «normalidad» en 2022, noté un gran entusiasmo por el reencuentro: capacitaciones, talleres, clases presenciales. La gente valoraba mucho el contacto humano.

También escuché un replanteamiento valoral: menos interés por el materialismo centrado en la imagen, más énfasis en la comunión, en estar con el otro. Pero eso fue en el discurso.

Hoy, en 2025, veo una reactivación del consumismo y una disminución del agrupamiento: menos colectivos laborales, escolares, comerciales. La gente prefiere comprar en línea, trabajar desde casa, tomar cursos virtuales.

El impulso egoico al exclusivismo sigue, pero ha cambiado de forma: ahora se presume el tiempo libre, el ocio, más que los bienes materiales.

Surgen muchas preguntas:

- ¿Ha habido un cambio real en los valores?

- ¿Hay más estrés social?

- ¿Somos más impacientes, más intolerantes?

- ¿Ha disminuido la cortesía en la vida cotidiana, como al conducir?

Creo que sí, pero no sabemos cómo medirlo. Hace falta investigación seria, sin tintes conspiranoicos, para saber si hubo efectos químicos, si cambió la química cerebral, si las vacunas dejaron alguna impronta.

ER:

Estuve tomando notas y hay muchísimo que abordar. Me parece fundamental esto que mencionas sobre la renuncia a lo colectivo.

En mi experiencia, durante la pandemia hubo una búsqueda de acompañamiento, incluso remoto. Yo mismo participé en muchos Zooms con amigos que hoy siguen siendo vínculos sólidos. Pero eso es la excepción.

Coincido contigo: lo que vemos hoy es una polarización, una intolerancia al pensamiento distinto. Preguntar se interpreta como atacar. El mundo se divide entre buenos y malos, y los malos siempre son «los otros».

Y mientras tanto, ha habido un incremento de más del 60% en la industria del acompañamiento emocional: talleres, libros, terapias, gurús, podcasts.

No estoy seguro de que eso resuelva el problema de fondo. Más bien parece una respuesta rápida que captura un mercado. Quizá muchos de estos actores son bienintencionados, pero no hay un hilo conductor que responda a las preguntas profundas que tú planteas. ¿Qué opinas?

JCB:

Ese dato del 60% es muy interesante. Yo creo que ese aumento en la oferta responde a un aumento en la demanda. La gente está experimentando una sensación de incompletitud, de insatisfacción.

En mi experiencia, ha habido un debilitamiento del capital social, como lo llama el sociólogo Robert Putnam. Él distingue entre dos tipos:

- Capital social vinculante: redes cerradas, tribales, como las mafias o los oligopolios.

- Capital social que tiende puentes: redes abiertas, inclusivas, que fomentan la solidaridad urbana.

Lo que se ha debilitado es este segundo tipo. Los cursos de superación personal muchas veces refuerzan el individualismo. Aunque usen un lenguaje espiritual, es una espiritualidad del éxito, centrada en el yo.

Lo que falta es red, vínculo, comunidad. Se ha exacerbado el tribalismo. Cada quien defiende a su grupo, pero no al bien común.

Eso genera intolerancia, tensión, y quizá explica parte del desorden político y social actual.

Hace falta vincular lo psicológico con lo ético. Esa desconexión es, en mi opinión, una de las causas de los fracasos morales de nuestras sociedades.

ER:

Y quizá dentro de esos fracasos morales caben también estas ofertas que, como tú dices, capturan una demanda sin pensar en lo colectivo.

Se construye un discurso con fórmula: hay un gurú, un libro, talleres, certificaciones, ingresos. Pero todo gira en torno al individuo.

Eso fortalece la renuncia a la colectividad y debilita el capital social, lo cual termina afectando la convivencia.

Doctor, se nos acaba el tiempo. Hay muchos temas por explorar. Ojalá podamos seguir conversando sobre este impacto social y sus reacciones.

Gracias por acompañarnos y regalarnos tu tiempo, que hoy es lo más valioso.

JCB:

Al contrario, Edgar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo.